リモートワークのお供と言えば、癒しの猫。猫の可愛さのあまり、よくある悩みが「肥満」です。今回は猫の太りすぎで注意したい病気と太りやすい種類のこと、私も気になって調べました♪このまとめにより猫の肥満に危機感を感じて、対策を講じる一助となれば嬉しいです。

それではごゆっくりとご覧ください。

うちの猫、ぽっちゃりで可愛い~💛

うちもよ~💛ずんぐりむっくりがたまらない。とはいえ、肥満からくる病気が気にならない?

太った猫ちゃんはとっても可愛いけど、人間でも肥満は万病のもとですよね。猫だって関節炎や心臓病、糖尿病など深刻な病気になりかねません。

だから病気になる前に肥満対策。肥満放置の怖さを知って、猫ちゃんの健康を守っていきましょう!

低カロリーでも美味しさは妥協なし!芸能人の坂上忍さんも愛猫にモグニャンライトを選んでいるそうです

この記事のポイント

・猫の肥満でなりやすい病気とその特徴

・猫の糖尿病の初期サインと注意点

・心臓病や呼吸器疾患との関係

・脂肪肝や関節炎を防ぐ生活習慣

・太りやすい種類と対策のヒント

それでは早速見ていきましょう。

まずは猫の肥満の定義!どこまでがセーフ?

まずどこからが肥満なのかな?長毛種なんかは毛がふわふわして見た目だけでは分からないわ。

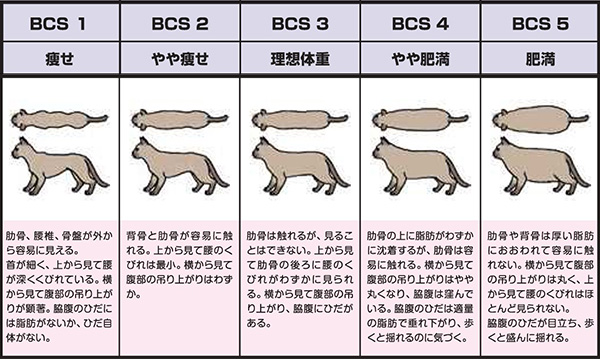

猫ちゃんの肥満の基準は、獣医さんや栄養学の世界では BCS(ボディ・コンディション・スコア) という指標をよく使います。5段階または9段階で評価することが多いようです。

| BCS | 体形 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 3/5 または 4-5/9 | 理想体型 | 肋骨が軽く触れる ウエストのくびれが横から見ても上から見てもわかる 脂肪のつきすぎがない |

| 4-5/5 または 7以上/9 | 肥満 | 肋骨が厚い脂肪で触りにくい 腹部のたるみが明らか 上から見た時にウエストのくびれが消えている |

猫の種類や骨格によるけれど、

- 一般的な成猫は 3.5〜4.5kg が平均的な体重。

- 5kgを超えると「やや太り気味」、

- 6kg以上になると「肥満の可能性大」と見られることが多い。

ただし、大型種(メインクーンなど)は7〜8kgでも健康的な範囲だから、体格と合わせて判断が必要だね。

日常での観察ポイントは、

- 上から見て「樽型」に見える

- お腹の揺れが大きい

- 身体をなめにくそうにしている

- 動きが鈍くなった

こういうサインが出ていたら、肥満傾向にあるかもしれません。

知ってほしい、猫の肥満でなりやすい病気

猫が太ってしまうと、体の中でさまざまな不調が起こりやすくなります。飼い主は肥満が引き起こすリスクを理解し、早めに予防や対応を心がけたいものです。

肥満が引き起こす代表的な病気とは

| 病気名 | 肥満との関係 | 主な症状例 |

|---|---|---|

| 糖尿病 | インスリンの働きが低下し発症リスク上昇 | 多飲多尿、体重減少、元気消失 |

| 心臓病 | 心臓に過剰な負担がかかる | 疲れやすい、呼吸困難、失神 |

| 脂肪肝 | 食欲不振時に脂肪が肝臓に蓄積する | 黄疸、嘔吐、体重減少 |

| 関節炎 | 体重増加で関節や軟骨に負担が増える | 動きの鈍さ、歩行異常、痛み |

猫が太ると、糖尿病や心臓病、関節炎などの病気になりやすくなります。特に糖尿病は肥満と深い関係があり、体重が重いほどインスリンの働きが弱くなり、血糖値が高くなるリスクが上がります。

また、体が重くなると足や関節に負担がかかり、動きづらさや痛みを引き起こすことも。さらに脂肪が内臓にたまると、肝臓の機能も悪くなり、脂肪肝につながることがあります。

このように、肥満は見た目の問題だけではなく、命に関わる病気を招く可能性があるんです。

放っておいて後悔するより、安心できるごはんを選んであげたい太りすぎ猫で見落としやすい二次的な健康トラブル

猫が太ると、日常生活にも悪影響が出てきます。例えば、お腹の脂肪で体をうまく動かせなくなり、背中や腰などに毛づくろいが届かず、毛玉が出来たり皮膚病になったりしてしまうことも。

また、呼吸がしにくくなるので、ちょっとした運動でもすぐに疲れてしまったり。さらに、太っていると動きが鈍くなり、ストレスが増えてしまうケースもあります。

こうした生活の質の低下が猫の健康に悪影響を与えることがあります。飼い主は猫の体形変化に敏感でいることが大切です。

毛づくろいできてない姿が愛おしい…って言ってる場合じゃない!そんな時こそ食事から見直すチャンス。

猫の太りすぎ予防の第一歩としての定期チェック

猫の肥満を防ぐためには、日頃から体重チェックを。急に増えたり減ったりしていないかを定期的に測定しましょう。手で触って、肋骨が触れられるかどうか、目視でお腹が揺れてないかどうかも日常で簡単にできるチェック方法です。

もし兆候があれば、おやつの与えすぎや運動不足になっていないかどうか、日常生活の見直しが必要です。

小さな変化を見逃さず、早めに行動して猫ちゃんの健康を守りたいものです。

肥満が招く猫の糖尿病リスク──見逃せない初期サイン

糖尿病なんて人の病気だと思っていたけど、猫もなるんですか?

実は猫にとっても身近な病気の一つ。どんな変化があるかを知って、一緒に気をつけよう!

猫が肥満になると、糖尿病のリスクが大きく高まります。

特に高齢の猫や去勢・避妊後の猫は要注意。糖尿病は進行するまで気づきにくいので、病気のサインを知っておくことが重要です。

猫の太りすぎによって進む糖代謝の悪化プロセス

猫の体に脂肪が増えると、インスリンの働きが鈍くなります。その結果、糖を体内でうまく使えず血糖値が上がってしまいます。

肥満している猫は痩せている猫よりも糖尿病になりやすく、体重が1kg増えるごとにリスクが高まるといわれています。こうした変化は徐々に進むため、飼い主が気づいたときには病気が進行してしまっていたということもよくあります。

だから、普段から体重管理のために食事の量やカロリーを気にしてあげることが大切です。

量を減らすのは難しいから、カロリーが低くてしかも美味しいモグニャンライトがおすすめ!飼い主でも気づきやすい症状のサイン

| 観察できる変化 | 具体例 | 注意点 |

|---|---|---|

| 水の摂取量 | 水をよく飲むようになる | 1日の量が急に増える |

| 尿の量 | おしっこの回数・量が多い | トイレ砂の減りが早い |

| 体重の変化 | 食欲あるのに体重が減る | 短期間での減少は危険 |

| 行動の変化 | 元気がなく寝てばかり | 加齢だけと決めつけない |

糖尿病にかかった猫は、多く水を飲むようになったり、おしっこの量が増えたりするのが特徴です。さらに食欲があるのに体重が減っていく、元気がなくなって眠っている時間が増えるなどが見られたら、「年齢のせいかな…?」と見過ごしてしまうことが多いですが、実は糖尿病の初期症状である場合も多いんです。

少しでも異変を感じたら、早めに動物病院で相談してみましょう。

早期対応で目指せる改善・寛解の可能性

猫の糖尿病は、早めに対応することで症状を和らげられる可能性があります。

インスリン注射や療法食を与えることで血糖値を安定させ、状態によっては寛解と呼ばれる回復が見込めることもあります。

ただし、完全に治るわけではなく、管理を続ける必要があります。

お仕事や家事で忙しい中での猫の病気管理はとても大変です。また、療法食は猫がなかなか食べてくれない悩みも少なくありません。

太らないための予防や、太ってしまっていても健康なうちから食事管理することで、病気を未然に防ぎましょう。

食事を変えるだけで病気対策になるのはありがたいですよね。肥満が負担!猫の心臓病・呼吸器疾患にはどう影響する?

息が荒いのは年齢のせいかと思っていたけど、肥満も関係しているのかな?

加齢と見分けがつきにくいですよね。肥満が心臓や呼吸にどんな影響を与えるのか、一緒に見ていきましょう。

猫が太ってしまうと、心臓や肺に負担がかかります。

呼吸のしづらさや疲れやすさなど、日常の中で小さな変化が出てくることがあります。

肥満による心臓への負荷の仕組み

肥満の猫は体重が重いため、それを支えるために心臓がいつもより強く働かなければなりません。長いあいだ心臓に負担がかかると、心筋症などの病気につながることがあります。

また、血流が悪くなることで、全身に酸素や栄養が行き渡りにくくなることもあります。体がだるく感じたり、動くのを嫌がるようになる場合は注意が必要です。

こうした仕組みを理解しておくと、肥満がどれほど大きなリスクを持つかがわかります。

呼吸機能に現れる具体的な変化とは

肥満によって肺が圧迫されると、猫は呼吸をするのが苦しくなります。少し動いただけで息が荒くなる、横になると苦しそうに呼吸するなどの様子が見られることがあります。

肥満の猫は体に酸素を取り込む力が弱まりやすいため、安静にしていても呼吸が速くなることもあります。

呼吸が乱れている姿を見たら、体の異常を疑うことが大切です。こうした変化を早く見つけることで、病気の進行を防げる可能性があります。

息切れを見てから焦る前に、毎日の食事で工夫してあげたい肥満を防いで呼吸と循環を守るコツ

心臓や呼吸器の負担を減らすには、肥満を防ぐことが第一です。

給餌カロリーの量に気をつけ、適度な運動を取り入れることが欠かせません。

カロリー値と給餌量はキャットフードのパッケージに書いてあります。

【注意!】気を付けなければいけないのが、太っている猫の場合、カロリー値は今の体重ではなくて、目指す体重のカロリー値で計算しないといけません。でないと、太っている状態を維持してしまいますからね。また、カロリー計算にはおやつも含めましょう

涼しい環境や静かな場所を用意して、呼吸がしやすい生活環境を整えることも有効です。

無理に運動させるのではなく、遊びの中で自然に体を動かせる工夫をすると猫にとって負担が少なくなります。日常の小さな工夫で、大きな病気を遠ざけることができます。

知ってほしい!「猫の脂肪肝」の危険性と予防法

ごはんを食べない日が続くと、ただの気まぐれだと思っていました…

実は太っている猫にとって、絶食状態はとても危険なんです。

猫の脂肪肝は、肥満の猫が急に食べなくなったときに起こりやすい病気です。

数日間の絶食でも命に関わることがあるため、事前知識と予防が欠かせません。

肥満が関与する脂肪肝の発症リスクとは

肥満している猫は、体に多くの脂肪をため込んでいます。

そのため、食欲が急に落ちてエネルギーが不足すると、体内の脂肪が一気に肝臓に移動し、肝臓の機能を邪魔するようになります。この状態が脂肪肝です。

特に肥満猫では数日食べないだけでも危険な状態に陥ることがあります。

脂肪肝は命に関わる病気の一つであるため、飼い主がしっかりと理解しておくことが重要です。

食欲低下から見逃してはいけない症状

脂肪肝の猫は、食欲不振や体重減少が目立つようになります。さらに黄疸といって目や皮膚が黄色くなる症状が出ることもあります。

元気がなくなり、いつも寝てばかりいるように見えることもあるでしょう。

これらの様子は単なる疲れや年齢のせいと見過ごされがちですが、実は危険なサインである場合があります。

飼い主が少しの変化を感じ取ることで、病気の早期発見につながります。

低カロリーでも美味しさは妥協なし!食べやすい小粒設計だから、うちのシニア猫も無理なく食べられています。

予防には何をどう管理すべき?

脂肪肝を予防するには、当然ですがまず肥満させないこと。普段から食事やおやつのカロリーを考え、対策しましょう。

また、ストレスや環境の変化で食欲が落ちることもあるため、安心して食べられる環境を整えることも重要です。

もし食欲がなくなったと感じたら、数日様子を見るのではなく、早めに獣医師に相談しましょう。

年齢・体重でも変わる?「猫の関節炎」と「太りやすい種類」の関係

うちの子は茶トラなんですけど、やっぱり太りやすいんでしょうか?

猫の種類や柄ごとに傾向があるんです。どんな違いがあるのか、次で詳しく解説していきますね。

肥満が影響する関節への過度な負担とは

猫の体が重くなると、関節や軟骨に大きな負担がかかります。

その結果、関節炎や変形性関節症などの病気につながることがあります。特に年齢を重ねると関節が弱くなりやすいため、肥満はより深刻な影響を及ぼします。

動くのを嫌がる、ジャンプをしなくなるなどの変化が見られたら、関節に負担がかかっているサインかもしれません。肥満が続くと、猫の生活の質も大きく下がってしまう可能性があります。

太りやすい猫ちゃんの特徴と注意点

| 猫の種類・柄 | 太りやすい傾向の有無 | 特徴 |

|---|---|---|

| 茶トラ | 太りやすい | 食欲旺盛でおっとりした性格が多い |

| アメリカンショートヘア | 太りやすい | 活発そうに見えて実は食欲旺盛。おおらかな性格で食べ過ぎがち。 |

| ブリティッシュショートヘア | 太りやすい | 骨格がしっかりしているけれど、運動量は控えめなので脂肪がつきやすい。 |

| ペルシャ、ヒマラヤン | 太りやすい | 穏やかな性格で動きが少なく、代謝も低め。 |

| スコティッシュフォールド | 太りやすい | 骨格が丸めで、もともとずんぐり体型。運動不足になりやすい。 |

| メインクーン | 太りやすい | 大型猫だから食事量も多め。肥満を見落としやすいので体重管理が大切。 |

| ラグドール | 太りやすい | 「ぬいぐるみ」のようにおっとりしていて運動量が少ないため太りやすい。 |

| サバトラ | 普通 | 活発だが運動不足で太ることもある |

| キジトラ | 普通 | 活動的で太りにくいが油断は禁物 |

| シャムなど | 太りにくい | 活発でスリム体型を維持しやすい |

猫の中には、もともと太りやすい種類や柄があります。

特に茶トラの猫は食欲が旺盛で、のんびりとした性格の子が多いため、太りやすい傾向があるといわれています。

そのため、同じ食事量でも他の猫より体重が増えやすい場合があります。

こうした特徴を理解し、食事の与え方や運動量を調整することが大切です。

かわいい仕草に負けて食べ物を与えすぎないよう、意識して管理してあげることが必要になります。

太りやすい子向けの工夫がされてるから、与えすぎ防止にも。

品種や体格にあわせた運動・食事管理のヒント

猫の体格や種類によって、必要な食事量や運動量は異なります。

大きな体の猫はその分カロリーを消費しますが、運動量が少なければ肥満につながります。

反対に小柄な猫でも、おやつを多く与えればすぐに太ってしまいます。

運動が苦手な子には遊びを工夫して、無理なく体を動かせるようにすると良いでしょう。

それぞれの猫に合った食事と運動を考えることが、健康を守るカギになります。

まとめ

猫の太りすぎは見た目だけの問題ではなく、命に関わる病気につながることがわかりました。日々の食事や運動、体重チェックを通して早めに気づき、予防につなげることがとても大切です。

・肥満は糖尿病や心臓病など深刻な病気を引き起こす要因

・呼吸器疾患や循環器系への負担が増大

・脂肪肝は数日間の絶食で急速に悪化する危険性

・関節炎は肥満により発症リスクが上昇

・太りやすい猫種や柄があるため飼い主の配慮が必要

・おやつや食事量の管理が肥満防止の基本

・定期的な健康診断で早期に異常を発見できる

・体型チェックで家庭でも肥満を見抜くことが可能

・遊びを工夫して自然に運動させることが有効

・安心できる生活環境づくりが健康維持につながる

気軽に試せる単品購入も歓迎

いつでも解約自由の定期コースなら最大20%OFF(定期回数の縛りなし)

食いつきと健康の両立をしたいなら、一度モグニャンをのぞいてみるのがおすすめです。

猫の小さな変化を見逃さず、日々の工夫で大切な家族を守っていきましょう。

コメント